LA (HAUTE) COUTURE AU LOUVRE

INTRODUCTION

Il est indiscutable que l’idée d’organiser une exposition de (haute) couture dans le parcours des objets d’art du Louvre est inédite. Qu’elle plonge le visiteur dans un « dialogue étroit, ...historique et poétique entre les chefs-d’œuvre du département des objets d'art, de Byzance au Second Empire et 65 silhouettes contemporaines » est discutable. Il est possible que le catalogue de l’exposition soit plus explicite que les cartels pour « susciter ou souligner des rapprochements avérés » de la part des visiteurs entre les « objets d’art », les « silhouettes contemporaines » et les objets - chaussures, sacs, accessoires, bijoux - qui les accompagnent. Mais, pour le visiteur lambda, les rapprochements et les dialogues promis sont très souvent difficiles et, souvent, inatteignables pour une majorité des participants à la déambulation, difficile par manque de signalisation appropriée, qui leur est proposée.

Par contre ; la présentation dans la vitrine de l’ordre du Saint Esprit est spectaculaire et montre bien comment la (haute) mode profane, exclusivement féminine, de la fin XXe et du XXIe siècle rejoint, et dépasse largement, celle, exclusivement masculine, destinée aux membres du dit ordre de chevalerie fondé par Henri III en 1578, « Pour toujours fortifier et maintenir davantage la foy et religion catholique ». Pourquoi alors avoir oublié dans la première salle (501) de l’exposition l’insigne croix de chasuble de Bohème, vers 1380, qui est aussi un objet de mode et de couture, puisque destinée à embellir un vêtement liturgique, qu’on aurait pu faire « dialoguer » avec le manteau créé par Maria Grazia Chiuri plus de six siècles plus tard. Ce choix aurait été beaucoup plus approprié que la gallérie de Scipion où on a du mal à trouver des correspondances entre les tarots, chers à Monsieur Dior, et des scènes des tapisseries qui y sont exposées.

Mais ces réflexions n’enlèvent rien au fait que cette exposition permet de drainer des nombreux visiteurs du Louvre vers les merveilleuses salles d’objets d’art, plus que souvent ignorées du grand public. C’est, à mon avis, le grand mérite d’Olivier Gabet, conservateur général du Patrimoine, qui réussit ainsi à établir un « pont[1] » entre le Musée du Louvre et le Musée des Arts Décoratifs, institution qu’il a dirigé de 2013 à 2022.

LE LOUVRE, LA COUTURE ET LA BRODERIE

Personne, parmi les lecteurs de plaisirstextiles.com, ne sera surpris de constater que je vais consacrer cette note à quelques-unes des « silhouettes » ayant été favorisées par des embellissements en broderie. Comme il m’est arrivé depuis que j’ai publié ma note sur Schiaparelli, je trouve fascinant de voir comment la broderie, qui est « l’art d’ajouter à la surface d’une étoffe déjà fabriquée et finie, la représentation de tel objet que l’on désire, à plat ou de relief; en or, argent ou nuances » (de Saint-Aubin, p. 2), s’est perpétuée, à travers les siècles et même les millénaires, aussi bien par les matériaux que par les techniques utilisés. Pour les premiers je renvoi le lecteur à la note sur la broderie de la reine Arégonde et pour les deuxièmes à celle sur Schiaparelli déjà mentionnée.

La première ouvre présentée, avant l’entrée à la salle 501, est une robe blanche immaculée, Fig. 1, de la maison Dior pourvue d’une broderie en noir, de fil de laine et strass, de l’atelier de Rébé[2].

Figure 1

Figure 1

Robe Christian Dior, broderie Rébé. Collection Trompe l’œil, 1949 - Photo ©DHF

Figure 2

Figure 2

Détail de la figure 1 - Photo ©DHF

Le dessin déstructuré des tournesols de la jupe, tenus par des branches alambiques, tranche avec celui, parfaitement symétrique, du corsage. L’opacité de la laine noire est atténuée par la brillance des strass transparents qui viennent, fort opportunément, l’égayer, Fig. 2.

À l’intérieur même de la salle 501 j’ai sélectionné le numéro 4, une robe en jacquard de laine, imprimé d’une mosaïque et brodée de cristaux, pierres et paillettes, de Dolce et Gabbana de la collection « mosaico sartoriale » de 2013/2014, Figure 3.

Figure 3

Figure 3

Dolce et Gabbana de la collection « mosaico sartoriale » de 2013/2014 - Photo ©DHF

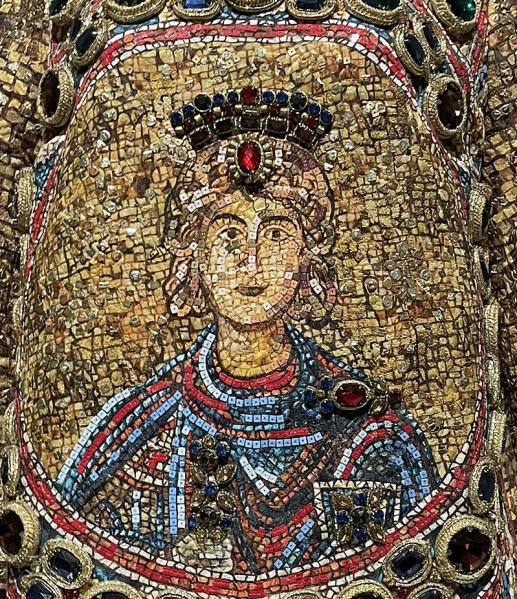

Bien que le cartel indique que cette œuvre a été inspirée par les mosaïques de la Cathédrale de Monreale, je lui trouve plus d’analogies avec la mosaïque de l’impératrice Théodora, de la basilique San Vitale à Ravenne, comme on peut le voir en comparant le détail de la robe, Fig. 4, avec le détail de la mosaïque, Fig. 5.

Figure 4

Figure 4

Détail de la figure 3 - Photo ©DHF

Figure 5

Figure 5

L’impératrice Théodora, d’une mosaïque de la basilique San Vitale à Ravenne

Le détail de la jupe, Fig. 6, permet, grâce à son agrandissement, de distinguer les éléments brodés et la variété de matériaux et de techniques utilisées.

Figure 6

Figure 6

Détail de la jupe de la robe de la Figure 3 - Photo ©DHF.

En partie base on distingue parfaitement bien les paillettes dorées, de forme carrée aux coins arrondis avec un trou au centre. Un fil passe deux fois par ce trou de façon à les fixer d’une manière assez peu orthodoxe, si l’on considère les techniques anciennes reprises par les créateurs contemporains[3]. En montant on trouve, entre deux lignes des paillettes carrées tenues par des points de chainette, des motifs de deux oves accolés, faits avec ce qui s’apparente à des paillons serties dans un cordonnet or. Entre ces motifs s’intercalent des losanges métalliques qui sertissent des pierres de couleur. Plus haut, le décor est encore plus riche puisque l’on trouve des paillettes colorées de nuances de bleu, jaune, vert, corail, le tout semé de pierres serties métal, de diverse dimensions et formes. On note aussi la présence de perles de verre tubulaires (jais[4]) de couleur corail dans l’entourage de la figure en buste.

On ne peut que regretter, comme il m’est arrivé de le faire à la fin de ma note sur l’exposition « Sleeping beauties », que l’atelier de broderie, ayant effectué un travail d’une telle complexité avec autant de maitrise, ne soit pas mentionné dans les cartels.

Transitons maintenant du baroquisme hallucinant de D&G au classicisme élégant de Karl Lagerfeld dans une robe, aux allures de page du XVIe siècle, qui réunit un « tweed fantaisie réalisé par Lesage » et « un collier plastron en plumes de pintade, faisan, pigeon et canard réalisé par Lemarié », Fig. 7. Le détail de la Figure 8 permet d’apprécier le travail de « patchwork » de Lesage et celui de plumes de Lemarié, qui aurait pu figurer dans mes notes sur « mon truc en plumes I et II » et se comparer à un ouvrage en plumes de l’Amérique préhispanique du XII-XIIIe siècle.

Figure 7

Figure 7

Robe de Karl Lagerfeld pour Chanel, 2012-2013 - Photo ©DHF

Figure 8

Figure 8

Détail du plastron de la Figure 7 - Photo ©DHF

Pour rester dans les plumes revenons à l’élégance de Karl Lagerfeld avec un ensemble composé d’une veste entièrement brodée et une jupe en plumes, respectivement de Lesage et Lemarié, comme pour l’œuvre précédente. La figure 9 montre la veste, toute blanche sauf pour les motifs la bordant au-devant, cernant les poches et parcourant les épaules, les manches et les poignets. Le dessin est en courbes et contrecourbes, comme on le voit dans la petite commode du 18ème siècle qui se laisse apercevoir à droite, et dans les mêmes coloris. La jupe est en plumes d’autruche en majorité blanches semées de quelques-unes teintes du même bleu que pour la veste.

Comme on peut le voir sur la figure 10, le fond est totalement recouvert de paillettes blanches, comme dans la robe du soir de Karl Lagerfeld pour Chanel de la collection automne/hiver 2006-2007 exposée au Costume Institute du Metropolitan Museun en 2024.

Figure 9

Figure 9

Veste et jupe de Karl Lagerfeld pour Chanel, 2019 - Photo ©DHF

Figure 10

Figure 10

Détail de la veste de la Figure 9 - Photo ©DHF

Notez l’utilisation de paillettes de petits diamètres, ainsi que des enfilages de perles blanches et bleus pour les bordures. Aussi, des éléments métalliques émaillés et des fleurs en céramique (?) viennent rehausser l’encolure et la partie basse de la veste.

La jupe en plumes peut être comparée à la robe de Balenciaga de 1957 et à la jupe de Givenchy pour Balenciaga de 1968, que nous avons publiés dans « Mon truc en plumes I ».

La veste-manteau crée par Daniel Roseberry pour la Maison Schiaparelli est éblouissante, au propre comme au figuré, puisqu’elle brille de tous ses feux grâce aux lames, tubes, paillettes, perles, et cristaux Swarovski employés par l’atelier Lesage pour l’orner d’une évocation de la fontaine du bassin d’Apollon du parc du château de Versailles[5], Fig. 11. Le détail des de la Fig. 12 montre la robe des chevaux, représentée par des paillettes dorées, baignant dans les gouttelettes issues de l’éclatement des jets, imitées par les cristaux Swarovski. Le tout est entouré de rayons qui rappellent ceux de la cape Phœbus, de la même maison de haute couture et même atelier de broderie de 1937-38, il y a 85 ans, décorée au dos par la figure du dieu soleil représentée par un masque anthropomorphe entouré de rayons, représentés au moyen de paillettes et de la lame en guipure[6].

Figure 11

Figure 11

Veste-manteau crée par Daniel Roseberry pour la Maison Schiaparelli, 2022 - Photo ©DHF

Figure 12

Détail de la figure 11 - Photo ©DHF

Poursuivons notre déambulation pour atteindre une production[7], très sage, de John Galliano pour Christian Dior en 2005, inspirée par les tissus d’habillement et de décoration qui s’épanouirent à la fin du XVIIIe siècle français, Fig. 13. La broderie combine le travail des fils de soie, filé or et plumes pour donner une apparence de légèreté et délicatesse qui contraste avec d’autres créations, bien plus osées, du même auteur. Toujours inspiré par le XVIIIème, une robe de Vivienne Westwood de 2012-2013, Fig. 14, qui est simplement décrite dans son cartel par « corset et jupe en soie brodée de perles de verre » ce qui semble exact, mais devrait être complété en mentionnant qu’il s’agit de perles de différents tailles et couleurs, surtout blanches et dorées. Portée elle a une allure tout à fait princière !

Figure 13 - Photo ©DHF

Figure 13 - Photo ©DHF

John Galliano pour Christian Dior, 2005

Figure 14

Figure 14

Corset et jupe par Vivienne Westwood, 2012-2013 - Photo ©DHF

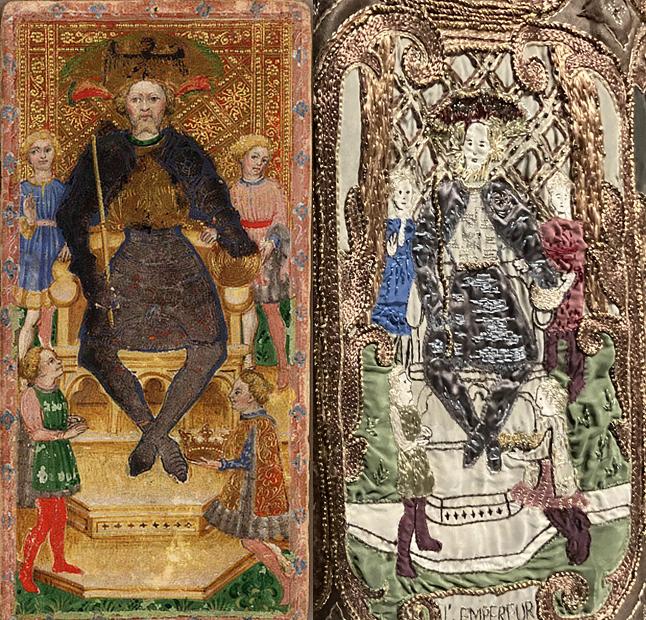

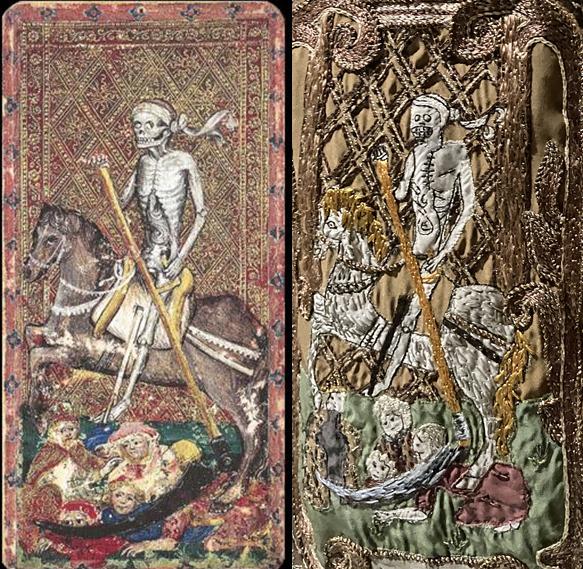

Pour terminer je voudrais m’attarder sur le manteau brodé d’images inspirées par les cartes des tarots Visconti di Modrone, du milieu du XVe siècle et peints par Bonifacio Bembo et membres de sa famille. C’est Maria Grazia Chiuri qui l’a créé pour la maison Dior en 2017 en hommage à son fondateur, superstitieux et accro, d’après le cartel, aux diseuses de bonne aventure. Les figures 15 à 17 donnent un aperçu de l’ouvrage, qui se distingue par la densité de la décoration (pas moins de 24 images) d’une qualité moyenne , puisqu’il s’agit d’une broderie d’application pour les grandes surfaces avec des points de broderie destinés à l’accentuation des « traits » du dessin. Les Fig. 18 à 20 montrent plusieurs tarots avec, à côté, les broderies, fidèles aux modèles mais, comme on l’a déjà mentionné, d’une réalisation beaucoup trop grossière.

Figure 15

Figure 15

Vues du manteau de Maria Grazia Chiuri créé pour la maison Dior en 2017, face à droite - Photo ©DHF

Figure 16

Figure 16

Vues du manteau de Maria Grazia Chiuri créé pour la maison Dior en 2017, face à gauche - Photo ©DHF

Figure 17

Figure 17

Vues du manteau de Maria Grazia Chiuri créé pour la maison Dior en 2017, dos - Photo ©DHF

Figure 18

Figure 18

La charité, tarot à gauche et broderie à droite - Photo ©DHF

Figure 19

Figure 19

L’empereur, tarot à gauche et broderie à droite - Photo ©DHF

Figure 20

Figure 20

La mort, tarot à gauche et broderie à droite – Photo ©DHF

Je ne peux pas croire que Madame Chiuri ait adopté la disposition des images, issues des tarots, dans ce manteau sans avoir été inspiré par l’une des chapes (c(h)apes) de l’ensemble de la Toison d’Or, à la Schatzkammer de Vienne, œuvre magistrale de broderie du premier quart du XVe siècle, que je reproduis ci-dessous, Fig. 21. Je pense apporter ainsi un élément de réflexion à tous ceux qui, comme moi, considèrent qu’il faut toujours chercher la source d’inspiration de nos artistes contemporains dans les productions anciennes. Un examen détaillé de la figure 21 permet de voir qu’on a représenté en éventail 33 vierges et anges, plus six autres personnages sur les orfrois et une vierge couronnée sur le chaperon ! Quarante personnages pour seulement vingt-quatre pour les tarots !

Figure 21

Chape de la Vierge de l’ensemble de la Toison d’or – Photo ©DHF

Mais ce n’est pas seulement une question de nombre. Pour donner encore plus de poids à mes propos, la figure 22 montre, côte à côte, Sainte Ursule, de la Toison d’Or, recueillant sous son manteau les vierges qui l’accompagnèrent dans son dramatique périple, et la Reine des tarots. Sans vouloir être grossier, je dirais qu’« il n’y a pas photo » ! Aucune comparaison entre le travail du XVe : en couchure, en gaufrure, en perles … pour les architectures, en or nué pour les habits et point bouture[8] pour les carnations, et celui, grossier, de la Reine et d’autres tarots brodés.

Figure 22

Figure 22

À gauche, Sainte Ursule, détail de la chape de la Vierge de l’ensemble de la Toison d’or.

À droite, la Reine du manteau de Maria Grazia Chiuri créé pour la maison Dior.

Photo ©DHF

Pour abonder dans mes dires, je vous propose une image de Sainte Marie Madeleine, Fig. 23, du même ouvrage avec quelques commentaires concernant la broderie.

Figure 23

Figure 23

Détail de la chape de la Vierge de l’ensemble de la Toison d’or. Marie Madeleine portant le pot à onguents

Photo ©DHF

Notez le travail de couchure en gaufrure en haut à droite. Les détails de l’architecture en relief sont en guipure de filé or sur corde. Les fleurs à trois pétales des arcatures sont en guipure de lame sur corde. Le nimbe de la sainte en perles. Le fond en couchure, nué pour le corsage et le manteau de la sainte, et pour donner la sensation de profondeur par des zones ombrées de l’arche gothique. Son chapeau, superbe, partiellement en couchure intermittente d’un fil plus gros et plus clair cerné par un cordonnet.

Pour conclure

La fibre, textile ou pas, a été privilégiée en 2025. En janvier on a vu à la Maison de l'Amérique latine la fin de l’exposition « Une brève histoire de fils », qui offrait un panorama de la contribution des artistes de cette région de la planète à ce mode d’expression. Parmi eux on trouvait Olga de Amaral, qui allait occuper ensuite, en partie avec ses "brumas", la Fondation Cartier, pendant que Ernesto Neto, son compatriote, pavoisait ses crochets au Bon Marche et Chiharu Shiota ses architectures arachnéennes au Grand Palais où, au même temps, Dolce & Gabbana exhibaient leurs univers baroques tandis que pas trop loin, le Louvre, pour la première fois dans sa longue existence, ouvrait ses espaces dediés aux objets d’art aux objets de mode et, de retour sur la rive gauche, le quai Branly se penchait sur le fil d'or, du Maghreb au Japon ! Et ceci en attendant que le Petit Palais et le Palais Galliera allient leurs forces pour nous offrir Worth, inventeur de la haute couture, dont tous les créateurs de mode, montrés au Louvre ou ailleurs, sont les héritiers.

Dans une telle atmosphère, ma petite contribution me semble tout à fait dérisoire. J'espère quand même qu'elle vous motivera pour aller au Louvre et pour essayer de retrouver les "silhouettes" que j’ai commenté. Ce sera un bon exercice, autant physique que mental.

Bon courage et bonne visite.

[1] Les deux institutions sont sous le même toit, celui du Louvre.

[2] ALBERTINI (Nadia, Auteur), GABET (Olivier, Préface), Rébé, broderies haute couture, 2021.

[3] Voir à ce sujet les figures 2 et 3 de la note « Schiaparelli et la broderie au MAD » ainsi que les figures 21, 22, 24 et 26 de la note « SLEEPING BEAUTIES Reawakening Fashion ».

[4] On s’accorde pour appeler « jais » des éléments cylindriques, de section circulaire le plus souvent, qui se trouvent pouvoir être fabriqués en jais, mais aussi en verre ou métal. Suivant Saint-Aubin « La broderie en jais se fait en enfilant chaque grain de jais, ou d’une soie bien cirée, ou d’un laiton très fin, qu’on emploie ensuite comme la soie passée, sur la superficie des objets, en choisissant les grains plus ou moins longs suivant la largeur de l’objet »

[5] Je transcris le texte du cartel qui accompagne cette œuvre. « Très sensible aux arts sous le règne de Louis XIV, roi de France de 1643 à 1715, et à leur symbolique apollinienne, Elsa Schiaparelli (1890-1973) exprime cette fascination en 1938 dans une cape de velours noir ornée d’une époustouflante broderie de sequins d’or représentant une évocation poétique et sensible de la fontaine du bassin d’Apollon à Versailles. Daniel Roseberry rend ici hommage à cette création, accordant un espace encore plus vaste a la broderie, évocation des représentations du Roi Soleil dans nombre de pièces de mobilier d’André-Charles Boulle »

[6] Voir les figures 1 et 2 de la note « Schiaparelli et la broderie au MAD »

[7] Qui fut exposée à la Conciergerie fin 2019 début 2020.

[8] Est un point spécifique destiné à la broderie des carnations quand on exécute un fond en lançant des filés de gros or sur la totalité du fond pour préparer à l’or nué. Dans ce cas « Les carnations se font toutes en soie plate de sens contraire à l’or…à points satinés très fins , ce qui s’appelle point bouture…Les cheveux & la barbe se brodent en tournant , aussi à point fendus du sens que les boucles ou les ondulations l’indiquent »

Date de dernière mise à jour : 30/03/2025

Ajouter un commentaire